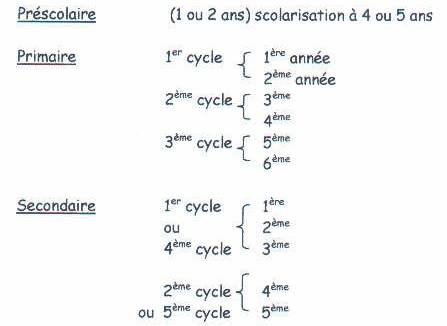

| Organisation

administrative de l’éducation au Québec Organisation

de l'Enseignement

Dans le langage courant, on

parle de première secondaire, deuxième

secondaire, etc.

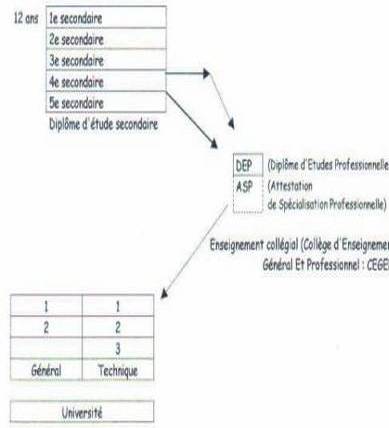

Collèges

d’Enseignement Général et Professionnel

Schéma

du système éducatif québécois

École

primaire

Enseignement

secondaire

A noter :

Sous une apparente simplicité existe une grande

variété de "parcours diversifiés"

dès la fin de l'école primaire en fonction des

acquis réels des élèves. On peut trouver des

"années intermédiaires" et des

parcours parallèles mis en oeuvre par les

écoles elles-mêmes.

MINISTERE DE

L’EDUCATION (Direction Régionale)

Présentation

de la structure

Les

Directions Régionales correspondent, en terme de

compétences, approximativement à nos Rectorats.

Il en existe 11 qui couvrent 17 régions.

C’est le canal privilégié de l’action

du Ministère en Région. Elles servent à

véhiculer et promouvoir les orientations du

Ministère auprès des organismes scolaires

responsables de l’éducation préscolaire et

de l’enseignement primaire, secondaire,

collégial et universitaire.

Le système éducatif

québécois est en cours de réforme. Une

nouvelle loi sur l’Instruction Publique a

été appliquée dès septembre 1998. C’est

une loi centrée sur l’élève.

Elle aborde différents

domaines :

-

Les élèves

(droits et devoirs)

-

Les

conseils d’établissement

-

Les

enseignants

-

Le

rôle des directeurs d’école

-

La

place des parents

-

Les

commissions scolaires

-

Les

centres éducatifs

-

Le

rôle du Ministère de l’éducation

Cette loi

apporte des modifications sur les programmes du

primaire et du secondaire. Le changement

important concerne surtout la mise en place de

commissions scolaires linguistiques. Au lieu

d’être catholiques ou protestantes, les

commissions scolaires sont francophones ou

anglophones. La loi a réduit le nombre de

commissions : de 156, les commissions sont

passées à 72 :

La loi

redéfinit les pouvoirs aux différents paliers

de l’administration scolaire. C’est un

renversement de tendances : la loi est

centrée sur la réussite des élèves, elle

donne une place importante aux parents, elle

définit les commissions scolaires sur une base

linguistique et non plus confessionnelle.

Missions

Fonctions

régulières et récurrentes

-

service

à la population et aux organismes

scolaires (accueil, renseignements,

recherche, avis, conseils…),

-

représentation

auprès des partenaires et relation avec

les médias,

-

contrôle

des effectifs jeunes et adultes,

-

promotion

des priorités annuelles du Ministère,

mise en contexte selon les

particularités régionales, mise en

œuvre et réunion des interlocuteurs

touchés

Coordination

régionale

| |

- production

d’avis sur des politiques,

des programmes, des ententes, des

plans d’action, etc. en

provenance des autres Ministères

et sensibilisation des

interlocuteurs aux besoins des

réseaux de l’éducation et

aux services offerts dans ces

réseaux,

|

| |

- harmonisation

des politiques, des programmes,

des services gouvernementaux en

Région.

|

Contribution au

développement régional

La

formation initiale et continue des enseignants se

fait à l’université. La formation continue

est prise en charge par l’université en

collaboration avec les commissions scolaires.

La

formation initiale dure 3 ans, plus un an de

stage. Onze compétences sont requises. Les

enseignants sont formés sur un champ

disciplinaire.

La

formation continue : les professeurs

expriment des besoins de formation. La commission

scolaire approuve ce plan de formation. Il est

prévu, sur 200 jours de travail, 180 journées

d’enseignement et 20 journées pédagogiques

dont les journées de formation.

A

noter : les compétences de cette

institution doivent s'analyser en regard d'une DÉCENTRALISATION

du système, dans laquelle les usagers

reçoivent la plus grande partie du pouvoir.

Exemple :

Direction

Régionale de la Capitale Nationale et

Chaudière-Appalaches

-

située

à Québec, cette Direction correspond à

une région comprenant Québec et la rive

sud du Saint-Laurent, soit environ 600

000 habitants ;

-

les

fonctions sont assurées par 13

personnels administratifs dont la

Directrice (ils étaient 59 au départ,

puis 21 en 1995 suite à une compression

de personnel importante dans tous les

services de l’éducation, et surtout

à un transfert de compétences vers les

commissions scolaires (élèves).

Personnes

ressources

-

Gilles

MARCOUX, Spécialiste en Sciences

Humaines

-

Sylvie

DESCOTEAUX, Directrice de la Direction

Régionale

Site web :

http://www.meq.gouv.qc.ca

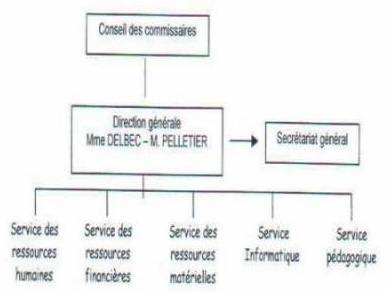

MINISTÈRE

DE

L’ÉDUCATION (Commission

Scolaire)

Présentation de la

structure

-

Structure

intermédiaire entre le Ministère de

l’Education du Québec et

l’école proprement dite,

administrée par un Conseil de

Commissaires, élus au suffrage

universel, pour une durée de 4 ans, et

de représentants des parents nommés

pour 1 année.

-

Elle

regroupe les écoles publiques, les

centres d’éducation des adultes et

les centres de formation professionnelle.

-

72

commissions scolaires sont dénombrées

au Québec, dont 60 francophones, 9

anglophones et 3 à statut particulier,

situées sur les secteurs géographiques

déterminés.

-

L’autorité

relative aux règlements et aux lois

appartient au Conseil des commissaires.

Le pouvoir exécutif est du ressort du

Comité exécutif ou de la Direction

Générale de la Commission Scolaire.

-

Cette

institution, DÉCENTRALISÉE, exerce des

compétences de recrutement,

d'encadrement et d'appui pédagogique.

Missions et

mandats

-

Organiser

et prodiguer des services éducatifs pour

des établissements d’enseignements

préscolaire, primaire et secondaire

d’un territoire donné :

services d’enseignement et

péri-scolaire (garderie, transport,

services aux élèves handicapés ou en

difficulté, d’adaptation et

d’apprentissage, restauration et

hébergement)

-

Le

Directeur Général, élu à la tête de

chaque commission, s’occupe de la

gestion des écoles et nomme les

Directeurs d’école après avoir

consulté le Conseil

d’établissement de l’école.

-

Formation

continue et inspection des enseignants.

-

Répartition

des fonds monétaires entres les écoles

dépendantes de la Commission.

Ressources et

budgets

| |

- Subventions

gouvernementales : 80%

- Impôt

foncier scolaire : 15%

- Divers :

5%

|

Exemple :

Commission Scolaire des Découvreurs

(Québec)

-

14

000 élèves du préscolaire à la

cinquième secondaire et 2 000 adultes,

soit 60 écoles, 3 centres de formation

professionnelle et 2 centres

d’éducation pour adultes

-

1 500

personnes employées dont 900 enseignants

et 60 personnes au siège social.

Personnes

ressources

Chantal DOLBEC, Directrice générale de la Commission

Scolaire des Découvreurs ;

André

PELLETIER, Directeur général Adjoint de la

commission scolaire des Découvreurs

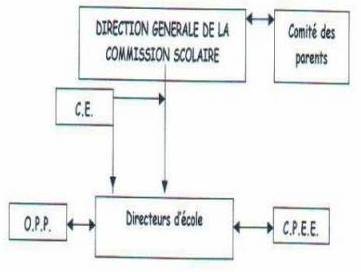

Organisation

administrative des commissions scolaires

Exemple

: Commission scolaire des Découvreurs

La Commission scolaire des

Découvreurs (banlieue de Québec) s’occupe

de 16 000 élèves dont 14 000 élèves

du préscolaire à la 5ème secondaire

et 2 000 adultes. Le milieu est plutôt favorisé

(quartiers autour de l’aéroport Ste-Foix).

On prévoit une légère baisse d’effectifs

de 10 à 20 %. Aussi, des initiatives sont-elles

prises pour rendre attractives les écoles

(projets innovants, publicité, journée portes

ouvertes). La commission des découvreurs se

place en tête en matière de

" diplomation ".

La

commission emploie 1500 personnes dont 900

enseignants. 60 personnes travaillent au siège

social.

La

commission scolaire des découvreurs

s’occupe de :

Relation

commissions scolaires-écoles

C.E. :

Conseil d’Établissement

avec pouvoirs décisionnels et pouvoirs

de recommandation.

Composition :

-

O.P.P. :

Organisme de Participation

des Parents.

-

Comité

de Parents : 1 représentant

par école, rôle consultatif.

-

C.P.E.E. :

Comité de Participation

des Enseignants à l’École,

consulté éventuellement par le

Directeur pour des problèmes

pédagogiques.

MINISTÈRE

DE

L’ÉDUCATION

Établissements d’enseignement primaire et secondaire

Présentation de la

structure

-

L’école

est définie comme établissement

d’enseignement primaire et

secondaire.

-

L’ouverture

d’une école est décidée par la

commission scolaire et placée sous

l’autorité d’un conseil

d’établissement.

-

Chaque

directeur d’école, qui occupe un

poste à temps complet, est nommé par la

commission scolaire.

Missions

Les

services éducatifs offerts aux élèves du

pré-scolaire, du primaire et du secondaire

comprennent des services d’enseignement, des

services complémentaires et des services

particuliers définis dans les régimes

pédagogiques adoptés par le gouvernement.

1) Les

services d’enseignement

2) Les

services complémentaires :

-

ils

ont pour but de favoriser la progression

continue des élèves à l’école en

assurant un soutien aux divers services

offerts, en contribuant au développement

de l’autonomie des élèves, de leur

sens des responsabilités, etc.,

-

ils

prennent des formes diverses :

services spécialisés d’aide et de

soutien, services d’orthophonie, de

psycho-éducation et d’éducation

spécialisée, services sociaux et de

santé, participation des élèves à la

vie éducative, éducation au droit et

aux responsabilités et aussi services

d’animation catholique et

protestante…

3) Les

services particuliers :

-

Pour

les élèves en difficulté :

services d’orthopédagogie,

cheminements particuliers de

formation…

-

Pour

les nouveaux arrivants :

services d’aide à

l’intégration scolaire et sociale,

services d’accueil, encadrement

pédagogique et organisationnel accru

dans les milieux à forte concentration

ethnique…

-

Pour

les élèves scolarisés à domicile ou

en milieu hospitalier.

-

Pour

les élèves issus de milieux

défavorisés : mesures

spéciales de soutien, maternelle 4 ans

à mi-temps, soutien alimentaire, aide

aux travaux scolaires…

-

Pour

les élèves des communautés

autochtones.

Exemple :

École Dominique SAVIO (Québec)

Située en

zone défavorisée, elle reçoit des populations

immigrées, multi-ethniques.

-

300

élèves de la maternelle (dont des

maternelles 4 ans) à la sixième année

primaire.

-

Personnels :

enseignants, 1 éducateur spécialisé

pour les élèves en difficulté et

soutien aux enseignants, 1 psychologue,

des spécialistes disciplines (EPS,

anglais, musique), 1 infirmière, 1

orthopédagogue et beaucoup de parents

bénévoles (qui gèrent entre autre une

bibliothèque de 5000 livres).

Réalisations :

-

Tous

les élèves doivent s’inscrire à

l’école française sauf ceux qui

ont un "permis" pour

s’inscrire dans une école

anglophone. Pour avoir ce droit, il faut

avoir fréquenté l’école primaire

en anglais.

-

Les

immigrés ne sont pas, semble-t-il, un

problème au Québec. Ils sont intégrés

et pris en charge selon leur nombre soit

dans des classes d’accueil, soit

dans les classes régulières. La mesure

d’accueil peut durer 3 ans.

-

Les

élèves immigrés sont intégrés dans

les classes (56 élèves sur 300) et

reçoivent un soutien en langue

française pendant deux ans, à raison de

deux périodes par semaine, par groupe de

deux de même niveau.

-

Chaque

enfant reçoit un document appelé

" bonjour ",

essentiellement ludique et imagé, dont

il peut se servir avant même de

connaître la langue. L’informatique

est beaucoup utilisée (laboratoire de 20

pentiums et 1 ordinateur par classe).

-

Chaque

élève dispose d’un passeport

éducatif relatif aux règles de vie

(voir annexe)

Personne

ressource

Monsieur

TARDIFF, Directeur de l’école.

E-mail :

ecole.dsavio-maiz@cscapitale.qc.ca

Quelques réflexions

Les

différents interlocuteurs que nous avons pu

rencontrer ont tous insisté sur les

transformations en cours dans le système

éducatif québécois. Elles ont été assez bien

résumées par le Directeur Général Adjoint de

la Commission Scolaire des découvreurs.

1 - De

l’accessibilité au succès

Avant la

réforme, l’objectif de l’Education

était la démocratisation, l’accès à

l’école pour tous, aujourd’hui il faut

viser la réussite de tous.

2 - De

l’unicité à la diversité

L’enseignement

dispensé était le même pour tous. A présent,

la demande des familles est importante, les

écoles veulent répondre à cette demande en

offrant des parcours diversifiés.

3 - De

la centralisation à la décentralisation

Les

écoles sont de plus en plus autonomes dans leur

choix de projet, confrontées à la double

pression des familles et des commissions élues.

4 - De

l’ego au réseau

Les

écoles sont en concurrence les unes avec les

autres. Elles veulent offrir le meilleur des

équipements et le maximum d’options. Aussi,

de plus en plus d’écoles recherchent-elles

des partenaires et même des sponsors.

5 - De

l’info au savoir

Devant la

multiplicité des informations et des

connaissances, l’objectif devient davantage

d’apprendre à savoir (savoir être,

savoir-faire).

Ces

" principes " ressemblent

beaucoup à ce que notre système éducatif, et

plus largement les systèmes européens, sont en

train de connaître. Toutefois les Québécois

semblent avoir franchi des étapes

supplémentaires et il peut être intéressant de

reprendre thème par thème en les reliant à

notre expérience et à nos propres évolutions.

6 - De

l’accessibilité au succès

La

démocratisation doit suivre nécessairement la

massification et tous les systèmes des pays

développés sont aujourd’hui confrontés à

l’exigence de " qualité

totale ". La question est de savoir

quelle est la mesure du succès. Le pragmatisme

Nord-Américain insiste sur le diplôme, et

l’insertion professionnelle. Depuis quelques

années nous suivons le même chemin et nul ne

saurait refuser la nécessité de préparation à

l’emploi. Toutefois cet objectif, très

utilitariste, difficile à tenir

" directement " de surcroît,

ne laisse plus de place au " plaisir

d’apprendre ". Même si celui-ci

apparaît d’essence élitiste il est

indispensable pour que les élèves vivent

l’école de manière positive et pas

seulement sous la contrainte, avec un

hypothétique espoir d’insertion. C’est

là probablement le défi majeur pour notre

école.

7 - De

l’unicité à la diversité

S’adapter

à chaque élève, mettre les élèves au centre

du système éducatif… Toutes choses que

nous efforçons de faire. Toutefois une analyse

un peu plus approfondie de ce que nous avons vu

montre que cela peut se faire au prix d’une

" exclusion douce " avec

différentes filières, différents dispositifs

d’aide ou de soutien qui écartent peu à

peu l’élève du cursus normal. Principe de

réalisme probablement, que nous pratiquons

aussi, mais jusqu’où peut-on et doit-on

pousser le " Tronc commun "

d’une école démocratique et à quel

prix ?

Ces deux

questions se rejoignent et nous connaissons la

même évolution, même si nous ne sommes pas

– encore – parvenus au même point. Il

est clair aujourd’hui que le pouvoir

scolaire au Québec est passé du côté des

utilisateurs, les parents. On peut certes en

souligner les risques : soumission des

enseignants, ghettoïsation de certaines

écoles…(ce qui est déjà avéré aux

Etats-Unis par exemple) mais nous ne pouvons

l’ignorer, ceci est devant nous.

Il est

difficile, impossible, de transférer d’un

système à l’autre sans modifications, et

notre histoire scolaire rend très improbable un

tel point d’arrivée. Mais la pression

existe et la place des utilisateurs va augmenter.

Ce qui est

ici intéressant c’est de noter comment les

professionnels de l’école québécoise se

sont adaptés. Un axe est en train de se créer

entre les agents – Directeur Général et

cadres - des Commissions scolaires et les Chefs

d’établissement pour exister réellement

face aux commissaires élus et aux élus des

Conseils d’établissement. Dans le même

temps les services des commissions, et même des

directions régionales, ont peu à peu abandonné

leurs pratiques de direction pour se mettre au

service des établissements.

Il y a là

une évolution qui mériterait d’être

analysée et pourquoi pas, méditée dans nos

différentes instances.

De

l'info au savoir

Faut-il

commenter ? Mais pour nos hôtes québécois

comme pour nous cela pose la question de la

professionnalité des enseignants transmetteurs

de contenus, ou passeurs vers un apprentissage.

Force est de constater que nous avons là quelque

retard !

|